木材知識、木の話

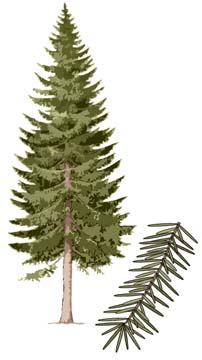

米栂

・マツ科ツガ属

・英名:Western hemlock

・学名:Tsuga heterophylla:

・原産地:米国、カナダ

・ベイトガの木材性質とレッドリスト

木材業界ではベイツガ、ベイトガと呼ばれ漢字は米栂とされる。

アラスカの南部太平洋岸からカナダB・C州、ワシントン、オレゴン、カルフォルニア州北部に至る地域に生育。とくにカナダのバンクーバ島とカスケード山地と海岸の間に蓄積が多い。心材と辺材の色の差は比較的少なく、白色、黄白色、淡褐色だが、樹皮に近い数年輪は、ほとんど白色に近い色になる。また年輪の晩材はやや紫色を帯びます。

重さは、やや軽く(絶乾比重O.47)、やや軟い。木理は通直で、年輪幅は均一、肌目は中庸ないし精である。光沢があり、肌目はやや粗い。カスリと呼ばれる入皮のような欠点が多く見られる。加工性が良いが、やや折れやすい。それで住宅の桁などには米松が主流になっている。乾燥すれば無味無臭である。日本のツガに性質はよく似ているがより扱いやすい。原木では、米松と見分けが付きにくいが、2-3cmある皮を鋭利な刃物で切ると、紫色の縞模様がでるのがベイツガである。木材自体の性質として屋外の耐久性は弱い、湿気に弱いからである、しかし防腐処理をすればよい。そのため防腐処理をした住宅用土台として随分と利用されてきている。用途は一般建築用材として、鴨居、長押、サイディング、天井、フローリング、造作材など。箱、木わく、土木用、海外では車輌、冷蔵庫、樽(かつて砂糖、小麦粉用に用いられた)、梯子、パルプ用など。

木材業界ではベイツガ、ベイトガと呼ばれ漢字は米栂とされる。

アラスカの南部太平洋岸からカナダB・C州、ワシントン、オレゴン、カルフォルニア州北部に至る地域に生育。とくにカナダのバンクーバ島とカスケード山地と海岸の間に蓄積が多い。心材と辺材の色の差は比較的少なく、白色、黄白色、淡褐色だが、樹皮に近い数年輪は、ほとんど白色に近い色になる。また年輪の晩材はやや紫色を帯びます。

重さは、やや軽く(絶乾比重O.47)、やや軟い。木理は通直で、年輪幅は均一、肌目は中庸ないし精である。光沢があり、肌目はやや粗い。カスリと呼ばれる入皮のような欠点が多く見られる。加工性が良いが、やや折れやすい。それで住宅の桁などには米松が主流になっている。乾燥すれば無味無臭である。日本のツガに性質はよく似ているがより扱いやすい。原木では、米松と見分けが付きにくいが、2-3cmある皮を鋭利な刃物で切ると、紫色の縞模様がでるのがベイツガである。木材自体の性質として屋外の耐久性は弱い、湿気に弱いからである、しかし防腐処理をすればよい。そのため防腐処理をした住宅用土台として随分と利用されてきている。用途は一般建築用材として、鴨居、長押、サイディング、天井、フローリング、造作材など。箱、木わく、土木用、海外では車輌、冷蔵庫、樽(かつて砂糖、小麦粉用に用いられた)、梯子、パルプ用など。米松

・マツ科トガサワラ属英名:Douglas-fir

・学名:Pseudotsuga menziesii

・別名オレゴンパインともいう。一般にピーラーと呼ばれるのは米マツの中で目の細かいものを言うが、米マツを指す場合もある。

・原産地:米国

木材業界ではベイマツと呼ばれ漢字は米松が利用されている。しかし松の仲間ではない。また英名:のダクラス・ファーからモミの仲間とも思われるがこれも違う。木材そのものから考えるとアメリカトガサワラと呼ぶべのが正確だろう。

英名:のダグラスはこの木を発見したスコットランドの植物学者D.ダグラスの名前からとっている。学名:のPseudotsuga は「偽のヘムロック」の意で、menziesiiはこの木の植林を手がけたメンジイエ氏からとっている。

北米のカナダ、米国の西部でに分布するが約4割はオレゴン州に集中する。樹高は稀に100mにもなり、直径も4 mを超えるものがある。

北米の土着民族は土に掘った釜戸に、燃料として米松の枝を使っていた。他に魚釣りの針、リュウマチの治療、性病の薬、風邪薬、腹痛や頭痛などのために皮や葉を利用していた。樹脂は水がめの水漏れ防止用として使っていた。針葉樹材としては中庸の重さで、通直で多少脂っぽいが、乾燥は早く良好である。手、機械加工とも容易といえる。

米国では大きい木材がとれるため波止場の陸橋、橋の部材、商業用建物などの建設材として使用された。日本には1853年にアメリカのペリー提督が数本の米松の角材を幕府に商業見本として献上したのが最初とされている。関東大震災後本格的に輸入が開始され年々拡大してきた。

近代では電話用の電柱や枕木、杭丸太として使われてきた。現在でも埠頭、港湾の工事に用いられ、集成材、フローリング、船、住宅用構造材、ウッドデッキなど、さまざまな用途に使われている。

また、構造用合板としては世界的に有名で、ツーバイフォー住宅利用されている。

日本での用途はやはり住宅用であろう。都会の住宅の梁や桁はほとんどがこの米松を利用している。強度があり、長尺が取れるからである。

柾目が美しいので、内外部とも化粧的にも利用されている。ただヤニが出てくるので、適切な処理をしなければならない。

木材業界ではベイマツと呼ばれ漢字は米松が利用されている。しかし松の仲間ではない。また英名:のダクラス・ファーからモミの仲間とも思われるがこれも違う。木材そのものから考えるとアメリカトガサワラと呼ぶべのが正確だろう。

英名:のダグラスはこの木を発見したスコットランドの植物学者D.ダグラスの名前からとっている。学名:のPseudotsuga は「偽のヘムロック」の意で、menziesiiはこの木の植林を手がけたメンジイエ氏からとっている。

北米のカナダ、米国の西部でに分布するが約4割はオレゴン州に集中する。樹高は稀に100mにもなり、直径も4 mを超えるものがある。

北米の土着民族は土に掘った釜戸に、燃料として米松の枝を使っていた。他に魚釣りの針、リュウマチの治療、性病の薬、風邪薬、腹痛や頭痛などのために皮や葉を利用していた。樹脂は水がめの水漏れ防止用として使っていた。針葉樹材としては中庸の重さで、通直で多少脂っぽいが、乾燥は早く良好である。手、機械加工とも容易といえる。

米国では大きい木材がとれるため波止場の陸橋、橋の部材、商業用建物などの建設材として使用された。日本には1853年にアメリカのペリー提督が数本の米松の角材を幕府に商業見本として献上したのが最初とされている。関東大震災後本格的に輸入が開始され年々拡大してきた。

近代では電話用の電柱や枕木、杭丸太として使われてきた。現在でも埠頭、港湾の工事に用いられ、集成材、フローリング、船、住宅用構造材、ウッドデッキなど、さまざまな用途に使われている。

また、構造用合板としては世界的に有名で、ツーバイフォー住宅利用されている。

日本での用途はやはり住宅用であろう。都会の住宅の梁や桁はほとんどがこの米松を利用している。強度があり、長尺が取れるからである。

柾目が美しいので、内外部とも化粧的にも利用されている。ただヤニが出てくるので、適切な処理をしなければならない。SPF

・SprucePineFir

・原産地:米国、カナダ

木材業界ではエスピーエフと呼びSPFと書く。しかしSPFという単一の樹種はない。マツ科でトウヒ属のスプルース類(Spruce)、マツ属のパイン類(Pine)、モミ属のファー類(Fir)の頭文字をとって総称した20以上の樹種からなるグループのこと。このグループの木材は性質や目もよく似ているため、同じ扱いで取引されている。日本では価格が比較的安いため、ホームセンターなどでも販売されていて、DIY用にも利用されてきた。 ツバーフオーの規格( ディメンションランバー )で生産されているため、面取りやフレナーもかかっているため、取り扱いし易い。一方で曲がり・ねじれ・反り・割れなどの欠点もある。また湿気やシロアリに弱い木材なので屋外利用やウッドデッキには不向きである。 材色は多くは心材辺材共白色~黄白色。

木材業界ではエスピーエフと呼びSPFと書く。しかしSPFという単一の樹種はない。マツ科でトウヒ属のスプルース類(Spruce)、マツ属のパイン類(Pine)、モミ属のファー類(Fir)の頭文字をとって総称した20以上の樹種からなるグループのこと。このグループの木材は性質や目もよく似ているため、同じ扱いで取引されている。日本では価格が比較的安いため、ホームセンターなどでも販売されていて、DIY用にも利用されてきた。 ツバーフオーの規格( ディメンションランバー )で生産されているため、面取りやフレナーもかかっているため、取り扱いし易い。一方で曲がり・ねじれ・反り・割れなどの欠点もある。また湿気やシロアリに弱い木材なので屋外利用やウッドデッキには不向きである。 材色は多くは心材辺材共白色~黄白色。

カナダ産と米国産では含まれる樹種に若干の異なりがある。

カナディアン産SPFはエンゲルマンスプルース(Picea engelmannii)、ロッジポールパイン(Pinus. contorta)、ホワイトスプルース(Picea glauca)、アルパインファー(Abies lasiocarpa)を主体にブラックスプルース(Picea mariana)、バルサムファー(Abies balsamia)、ジャックパイン(Pinus bankusiana)などで構成されている。

米国産SPFはエンゲルマンスプルース、ロッジポールパイン、シトカスプルース、(Picea sitchensis)が主体にジャックパイン、バルサムファー、イースタンスプルース等がある。

最近ては SPF材でクラフトを製作する人も出てきているが、精密な加工をするのであれば、それぞれの樹種の性格の違いが出てくるので、注意が必要。

赤松

・マツ科 マツ属

・学名:Pinus sylvestris

・英名:Scots pine、Norway pine、Sylvester Pine・原産地:ヨーロッパ

・和名:シルベスター松、スコッチ・パイン、ノルウェイファー、ポーランドパイン、ヨーロッパアカマツなどと呼ばれているが、市場名はレッドウッド(Red wood)あるいはオウシュウアカマツ(欧州赤松)である。

・オウシュウアカマツの木材性質とレッドリスト

分布は非常に広く、ユーラシア大陸全域で、オウシュウトウヒ(ドイツトウヒ:Picea abies )と同様にヨーロッパの代表的なマツ類のひとつである。ヨーロッパでは、針葉樹材の代表で最も広く用いられている市場材であろう。木は高さ20~30m、直径50~70cm。大きいものほ樹高40m。直径100cmに達するものもある。樹形は丸みのある円錐形。 針葉は細長く5cm前後で、やや青みのある緑色、2本が一組になってつく。

最近になって急速に輸入され、スウェーデン、フィンランド、ポーランド、ロシアか入ってきている。 木材性質には幅があり、例えばスカンジナビア産のものは、シベリア産が成長遅く肌目が緻密な木材であるのに対し、より粗く、比重もやや小さい。スウェーデン産のものは物理的性質がホワイトウッド とかなり似ている。

肌目の粗い木材で、木理はほぼ通直である。やや脂っぽく、節がいくらかある。年輪ははっきりとしている。ナラやブナなどの広葉樹材と比べると軽いが、気乾比重0.37~0.45(平均値)~0.63と針葉樹材としては中庸の重さ。 樹脂道があり、材面に「ヤニ」が滲み出てくる。このため、一般的には表面に出るような用途には向かない。

乾燥は容易で、良好で、乾燥後の利用は安定している。重さのわりに強く、加工は容易で、仕上がりは普通。耐朽性、耐久性は低~中庸。 心材が赤褐色~黄赤色でレッドウッドと呼ばれるのはそのためである。辺材は淡黄色~淡黄白色。用途は 一般建築用材、造船用材等として使われるほか、建具、家具、造作材、箱、船舶材,杭,梱包材など。杭木、電柱などアカマツと同様な用途があるが、大径で形質がよいので、より高く評価される。良質のものは指物や特殊家具に。パルプ用材(とくに包装用紙用)としても重要な木材で、合板への利用も増えている。保存処理をして、鉄道の枕木や電柱などにも使われる。

米国産のレッドウッド()とは別種。以前はレッドウッドと言えば米国産の木材を指していた。 こちらは耐久性が高い木。

分布は非常に広く、ユーラシア大陸全域で、オウシュウトウヒ(ドイツトウヒ:Picea abies )と同様にヨーロッパの代表的なマツ類のひとつである。ヨーロッパでは、針葉樹材の代表で最も広く用いられている市場材であろう。木は高さ20~30m、直径50~70cm。大きいものほ樹高40m。直径100cmに達するものもある。樹形は丸みのある円錐形。 針葉は細長く5cm前後で、やや青みのある緑色、2本が一組になってつく。

最近になって急速に輸入され、スウェーデン、フィンランド、ポーランド、ロシアか入ってきている。 木材性質には幅があり、例えばスカンジナビア産のものは、シベリア産が成長遅く肌目が緻密な木材であるのに対し、より粗く、比重もやや小さい。スウェーデン産のものは物理的性質がホワイトウッド とかなり似ている。

肌目の粗い木材で、木理はほぼ通直である。やや脂っぽく、節がいくらかある。年輪ははっきりとしている。ナラやブナなどの広葉樹材と比べると軽いが、気乾比重0.37~0.45(平均値)~0.63と針葉樹材としては中庸の重さ。 樹脂道があり、材面に「ヤニ」が滲み出てくる。このため、一般的には表面に出るような用途には向かない。

乾燥は容易で、良好で、乾燥後の利用は安定している。重さのわりに強く、加工は容易で、仕上がりは普通。耐朽性、耐久性は低~中庸。 心材が赤褐色~黄赤色でレッドウッドと呼ばれるのはそのためである。辺材は淡黄色~淡黄白色。用途は 一般建築用材、造船用材等として使われるほか、建具、家具、造作材、箱、船舶材,杭,梱包材など。杭木、電柱などアカマツと同様な用途があるが、大径で形質がよいので、より高く評価される。良質のものは指物や特殊家具に。パルプ用材(とくに包装用紙用)としても重要な木材で、合板への利用も増えている。保存処理をして、鉄道の枕木や電柱などにも使われる。

米国産のレッドウッド()とは別種。以前はレッドウッドと言えば米国産の木材を指していた。 こちらは耐久性が高い木。

ラジエタパイン

・マツ科マツ属

・学名:Pinus radiata

・英名:Radiata pine

・原産地:米国

・ラジエタパインの木材性質とレッドリスト

木材業界ではニュージーマツと呼ばれ、最近ではチリマツとも呼ばれている。これはニュージランドあるいはチリから輸入されたからである。原産地は米国の木である。米国のカリフオルニア州のモントレー郡およびサンタクルツとサンタローザ島、さら にメキシコのバハカリフオルエアで、アメリカではモントレーバイン(Monterey pine)と呼ばれるが、用材になることはほとんどない。通常樹高30m。直径100~200cm

世界各地に植林されたが、日本ではニュージランドが有名でニュージランド材として輸入されている。最近ではチリーからも大量に輸入されて、チリーマツなどと呼ばれている。

日本に輸入された、植林木は成長がよいため日本のマツ類では想像できないほど年輪幅が広く、また節が大きいため、市場での評価は高いものではなかった。

辺材は白色~帯緑黄色。心材は淡褐色~紫褐色。肌目は精。やや軽軟材。気乾比重は0.45~0.58であるが、髄に近いところはより低く、0.35ぐらいとなる。中心部から離れた処では、マツ類らしい年輪になっている。心材の保存性は接地しなければよいが、あまり耐久性がある木ははいえない。節は多いが、節のない部分は容易である。仕上がり面はよい。木理はほぼ通直。カビはつきやすく、土木用材などでは商品として販売されているものでもカビがついている。

用途としては土木用の矢板、杭が主で一般建築、家具、建具、床板、バルブ、芯材、バーテイクルポード、繊維板などがある。保存処理をして屋外に使うこともある。日本での評価は低いがニュージーランドでは、品質のよい材は合板用に使われている。また日本の建材メーカーでもこの木を植林し、積極的に利用しているところもある。

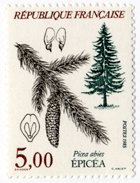

ホワイトウッド

・マツ科トウヒ属の常緑針葉樹。

・学名:Picea abies

・原産地:ヨーロッパ

・和名オウシュウトウヒ (欧州唐檜)

・別名:ホワイトウッド、ドイツトウヒ、ヨーロッパトウヒ、ヨーロッパスプルース 、ノルウエイスプルースなど

・オウシュウトウヒの木材性質とレッドリスト

最近ではなくてはならない木材となってきた。ホワイトウッドというのは商業名でレッドウッドに対して名付けられたもの。以前ではオウシュウトウヒと呼ばれていた。

最近ではなくてはならない木材となってきた。ホワイトウッドというのは商業名でレッドウッドに対して名付けられたもの。以前ではオウシュウトウヒと呼ばれていた。

ヨーロッパロシア及びヨーロッパ全域に広く分布する。欧州ではレッドウッドと並んで最もポピュラーな木でスウェーデン、フィンランド、オーストリアなどの主要林業樹種の一つである。大陸では樹高30~50m、直径60~100cmに達するがスカンジナビア半島のものはあまり大きくない。輸入されている木材は人工林を伐採したもので、環境破壊のリスクは少ない。

心材は黄褐色、辺材は白色である。木理はほぼ通直で肌目も緻密で光沢を持つ。、節は小さい。木質はやや軽軟で加工性がよく、乾燥による収縮も小さい上、狂いも少ない。気乾比重は 0.41~0.47 程度。しかし 耐朽性は小さいので屋外には利用できない、室内での利用でも通気性には十分な配慮が必要である。

用途としては集成材管柱等、ラミナ材として広く用いられている。

建築材、内装材、フローリング、家具、木工材など。音響性能が優れていることから、ヴァイオリンの表板やピアノの響板などの楽器用にも使われる。ヨーロッパではクリスマスツリーとしてもよく使われる。

スウェーデンやフィンランド、オーストリアでは、森林管理行政は機能しており、違法伐採のリスクはほとんど無いが、ラトビアなどバルト海諸国やロシア産の木材も調達されており、これらの地域の木材には違法伐採のリスクがある。生物種としての希少性については、IUCNの「「レッドリスク」では「低リスク(LR/LC)」と評価されており、絶滅危惧リスクは無い。

名前は幹がまっすぐに直立していることから「すぐ木(真っすぐな木)」といわれている。。学名:にヤポニカとあり、日本の特産の木というのがわかる。クリプトメリアには隠れた財産という意味があるが、これは球果が葉で覆われていることから名付けられたものである。日本で最も高くなり樹齢も千年を超えるものあり、長寿の木。

昔から全国に群生していたようで、弥生時代には既に生活に必要な資材であったようだ。登呂遺跡からも住居、農具、土木資材などの木材が発見されている。

その地方に合う杉を開発し植林がされてきた。そのため品種も多い。なかでも吉野・北山・日田・天竜・飫肥・魚梁瀬どの各地方は杉の産地として有名である。

名前は幹がまっすぐに直立していることから「すぐ木(真っすぐな木)」といわれている。。学名:にヤポニカとあり、日本の特産の木というのがわかる。クリプトメリアには隠れた財産という意味があるが、これは球果が葉で覆われていることから名付けられたものである。日本で最も高くなり樹齢も千年を超えるものあり、長寿の木。

昔から全国に群生していたようで、弥生時代には既に生活に必要な資材であったようだ。登呂遺跡からも住居、農具、土木資材などの木材が発見されている。

その地方に合う杉を開発し植林がされてきた。そのため品種も多い。なかでも吉野・北山・日田・天竜・飫肥・魚梁瀬どの各地方は杉の産地として有名である。日本森林面積は2515万ha、その中で1040万haが人工林、その中の58%が杉である。杉の木は国の特別天然記念物に、高知県の杉の大杉、岐阜県の石徹白の杉、屋久島杉原始林などがあり、これらを含め国の天然記念物は49箇所もある。

材質は木理通直、特有の芳香をもっている。気乾比重は平均0.45で、日本産の針葉樹としてはやや軽軟といえる。心材の耐久性はやや高いが、辺材は低いので、この部分はエクステリアには使えない。加工は普通だが、家具、クラフトには柔らかいため不向きである。乾 燥は比較的容易である。 利用用途は他の木に比べると格段に多い。現在は建築材が一番多く、樽や桶、下駄、割箸、土木用材、ウッドデッキ、枝葉は線香、樹脂は薬用に利用。心材に含まれる精油は、木香(キガ)といい、防腐効果もあり日本酒に加える。そのため日本酒には酒樽が欠かせず、それで植林が始ったといわれる。

日本人は太古から甕を生活に利用してきたが、杉の樽や桶の技術が確立されてからは、日本独特商品となり産業界や風俗習慣に大きな革命をもたらした。江戸時代にはその成果が十分に発揮され、他の国々よりはるかに清潔でエコロジカルな国であった。

桧

・ヒノキ科ヒノキ属

・学名:Chamaecyparis obtusa

・英名:Japanese cypress

・原産地:日本

・国産ヒノキの木材性質とレッドリスト

本州岩手県以南、四国、九州に分布する常緑高木。日本の人工林で杉に次いで多い。木曽ヒノキ(長野)を筆頭に吉野ヒノキ(奈良)、尾鷲(三重)、紀州ヒノキ(和歌山)、天竜ヒノキ(静岡)、美作ヒノキ(岡山)などの産地材が有名。通常樹高30~40m。直径は50~150cm。大きなものは樹高50m,直径2mに達するものもある。

材を火興しなどで発火させたので、火の木といわれ名前の由来との俗説があるが、正しくない。スギと比べて生長が遅いため、乱伐とともに近畿地方周辺からヒノキの天然林は失われ遠く木曽地方などの奥地から伐採されるようになった。桧は世界の針葉樹の中でも第一級で年月を経ると強くなる驚くべき性質がある。伐採されてから200-300年までの間は、圧縮強さ、剛性の数値が少しずつ増加し20-30%も増す。その後緩やかに下降するが1000年経っても、まだ伐採時の強度以上を保持している。しかし、衝撃値は300年までの間に30%低下するが、その後はほぼ一定である。法隆寺が1400年も存在している事に驚かされるが、材料に桧を利用していることと無関係ではないだろう。

心材は淡黄褐色・淡紅色、辺材は淡黄白色。気乾比重は0.30~0.38(平均値)~0.54で、やや軽軟である。肌目が精で、木理は通直である。仕上がると、特有の芳香と光沢を放つ。心材の耐朽性が高く、湿気にも強い。加工性は容易、狂も少ない、また乾燥は容易。用途は極めて広汎で高品質な材料として使われてきた、古くは、宮殿や神社仏閣の建築材、仏像などの彫刻材として、現在でも社寺建築、磨丸太などの建築、ウッドデッキ、屋外景観構築物、風呂桶、家具、木型、 土木・園芸資材、船舶用、曲物、桶、蓄電池のセパレーター、ツキ板、名刺、卓球のラケット、樹皮は縄・屋根葺。枝葉から香油をとる。